IT核心技术国产化开始动真格了

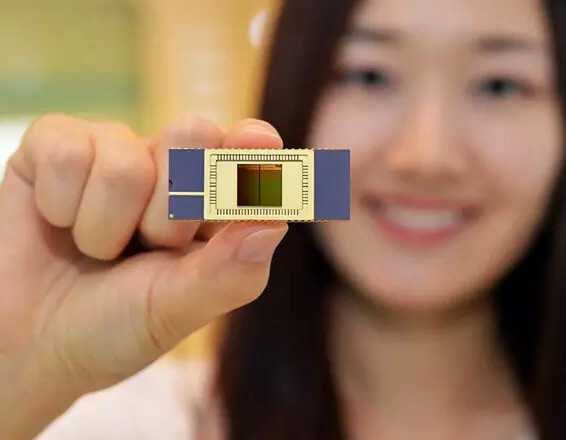

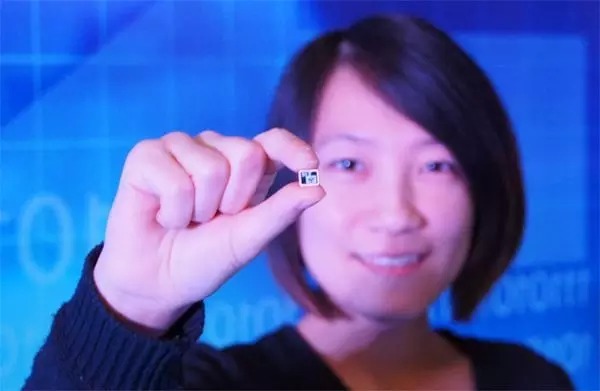

日前,规模超过1000亿元的国家集成电路产业投资基金宣布,将向中国大陆最大的手机芯片提供商紫光集团旗下的芯片业务投资100亿元,这是该基金成立以来进行的首个大规模投资。与此同时,国家开发银行将与紫光集团达成总额为200亿元的融资贷款合作。

300亿注资,这是紫光集团之幸,更是国家级资本对芯片业的宠爱。但是,颇为耐人寻味的是有关方面在发布这一消息时在时间点上的拿捏。

2月10日,国家发改委因为芯片巨鳄高通长久以来的专利垄断,对其开出了高达60.88亿元的天价罚单。一打一拉,中国政府在芯片产业上的态度已经明朗化。

无论是通用处理器(CPU),还是智能手机芯片,都是IT产业中的巨大痛点。具体到手机领域,近十年来,中国生产了全球超过一半的手机,国产手机也已大规模走出国门,并取得了一定的国际地位。但尴尬的是,手机核心的芯片技术仍然掌控在高通等厂商手里。这也导致长久以来,高通利用自己的专利优势强迫众多的国产手机厂商接受一系列“不平等条约”,这才有了发改委的反垄断调查。

这一系列并不偶然的事件背后,中国的手机产业从软件到硬件,正亟需自身突破和创新,从而构建自主的知识产权体系。以此为突破口,将国产芯片和操作系统向PC、服务器,以及更广泛的IT设备上移植,尽可能实现信息设备国产化。

众所周知,中国的IT设备出货量和销量都已经跃居世界前列,但中国的手机厂商除了价格,再无核心竞争力。在智能手机技术领域,尤其是手机芯片、处理器以及操作系统等核心技术上,仍有所欠缺。这也就直接导致中国智能手机同质化严重,难以在市场竞争中确立优势。而更为严峻的还在于,国产手机由于缺乏自主知识产权,多年来屡屡成为专利厂商“砧板上的鱼肉”,不仅乖乖上缴利润,更是为自己拓展海外市场增添了诸多障碍。2010年7月,摩托罗拉在美国伊利诺斯州北区的地方法院,起诉华为与几名摩托罗拉的前员工密谋盗窃其最新技术。2011年,美国专利运营公司对华为、中兴、诺基亚提起诉讼,指控三家公司侵犯其六项专利。最近的2014年底,爱立信在印度对小米发起专利诉讼。而这长长的专利官司单背后,无不饱含着中国手机企业的辛酸和血泪——赔了金钱,赔了品牌形象,更赔了未来。

对国产手机厂商而言,只有实现自身技术突破,构建自主知识产权体系,才能在和国际大佬的竞争中争取更多的机会和地位。

广告、内容合作请点这里:寻求报道